掲載の写真は全てイメージ素材です。 image photo by envato elements (all rights reserved)

これは伝承である。

ひとたび、この伝承を理解すれば、人の「生き方」に関する、あらゆる種類の問題解決の糸口が見つかる。個人的にも「生きやすい」人生を実感できるようになる。宗教色は無く、特殊なイデオロギーも含まれない。教育機関では教えていないのだが、この伝承は、人間としてごく自然な生き方の知識と修練なのである。

それは、現代社会において人間脳が人間を振り回している状態から脱却して、より機能的・本質的な思考活動を優先しようというものだ。

トレの書籍以外にもSNSを通して、人間脳の無益な思考活動の暴走や誤動作を問題視する声が増えている。前回の記事はこちら。

一方、太古の昔から伝承されているチベットの死者を送る儀式にも、人間の生き方について深く本質を指摘した内容がある。

「バルド・トドゥル」(チベット版『死者の書』)の伝承が伝承の基盤となっている。今回はこの「バルド・トドゥル」に示されている人間の「執着からの解放」を深堀りして紹介する。ここで言う「執着」とは、本質的にトレが示した Pain Body、日本の覚醒者 YUKARI氏が示した Inner Child と同じものだ。

出典の定義

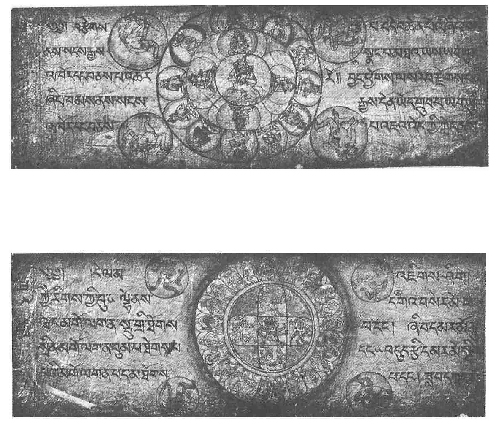

ここでお話しする「死者の書」はチベットの埋蔵教法のひとつ。埋蔵経法(gter chos)というのは、遠い過去にチベット密教の開祖がチベットの山中に埋めることにより、後の世において発掘され伝承されることを意図した経典であると伝承されている。

この経法を、米国の神智学研究家であるウォルター・ヴェンツ(Walter Evans-Wentz, 1878 – 1965) が1927年に英訳したものが公開され、”Tibetan Book of the Dead”として現在も世界中で読まれている。日本語訳によってさまざまな表記があり「バルドゥ・トェ・ドル」「バルド・トドゥル」「バルド・ソドル」などがある。日本版 Wikipedia では、エジプトの死者の書と区別するためにチベット死者の書の見出しで掲載がある。

1993年に日本(NHK)カナダ(NFB)フランス(Mistral Film)の3国共同制作でこの経法と人の死にまつわるチベットの伝承を放映して話題となった。1997年のアニメ映画「もののけ姫」の宮崎駿監督はこの番組を繰り返し視聴してアニメの着想を得たという記事がある。

宗教を超えた『死者の書』

筆者が解釈する限り、チベットの死者の書は宗教の経典ではない。この書物は、地球上の人間が死を迎えるとき、その人間が持つ執着が死後の次の転生を決めてしまうことを警告して、あるべき「生まれ変わり」を果たす知識を伝承するものだ。

その意味では、この伝承は狂った指導者の手垢に塗れた宗教教義ではなく、人間が世俗的な執着とどのように付き合うべきかを恐るべき表現力で表した書物だ。

人間の意識と思念の混乱

「死者の書」を正確に読み取るためには、言葉の定義について十分な整理が必要だ。

NHKスペシャルの報道は、秀逸で説得力のあるドキュメンタリーだが、この中にも人間の脳裏にある「思念」と人間の本質的な「意識」に関する混乱がある。全て人間の心にあるものを「意識」としてひとくくりにしてしまっている。ここに誤解のもとがありそうだ。

もうひとつ重要なポイントがある。チベットの「死者の書」が書き下ろされた時代は、この地球上で物理的に生きている人間と、肉体死を迎えた後の肉眼では見えない人霊としての人間(またはアストラル領域の人間)をあえて区別していない時代のものだ。

だから、「死者の書」では、人間が死ぬと「バルド(生まれ変わりへの通過点)」を彷徨うという記述があるが、そもそも死を超えた人間がどのように変化するかについて十分説明していないのだ。これでは現代人には受け入れられない。

次の前提が割愛されている

- 人間は地球上の3次元空間で生きている間も、肉体死を迎えて冥界(アストラル界)で活動している間も、全く同じ体を持っているが、3次元空間(地球)で生きている間は肉体に覆われていて、その肉体や頭脳が持ちうる機能の限界の中で生きている。

- 肉体死を経て制約の大きかった肉体や頭脳から解放されても、当面の間、その人間の霊性は全く同じ体を持っていて、感覚的には肉体死以前の自分となんら変わりはないと感じる。

古代のチベットの世界では常識的であったために、亡くなった人物を火葬にした後は、その遺灰を埋葬することはせず、山中の自然に戻して墓地は作らない。

バルドを経て再生

人間が死亡すると、その「肉体死」以前に囚われていた「制約だらけの3次元世界の人体」や「脳裏にある雑念や思念から来る執着」から離れる「選択のチャンス」を与えられる。それが「チベット死者の書」が伝承している内容だ。

それから先は個々の人間次第であり、より高次元に解脱したり、動物や人間に転生したりするとされている。原典の「バルド・トドゥル」の「バルド」とは、人間が解脱や転生を自ら選択する通過点を意味することばなのである。

そこには3つの段階があるとしている。順番に、

- チカエ・バルド( 死の瞬間のバルド)

- チョエニ・バルド(心の本体のバルド)

- シパ・バルド(再生のバルド)

である。3つのバルドを通過するのに49日とされているが、これは地上の常識に合わせるために、敢えて便宜的なスケジュールを与えているのであろう。他界後の冥界には時間の概念は無いとされている。

死の瞬間のバルド

チカエ・バルド( 死の瞬間のバルド)・・・生命の本性であるまばゆい「光」が現れる。

全く邪念も執着もなく肉体死を迎えた霊性は、ここで遭遇する眩い光と融合してまっすぐに高次元世界に昇天するとされている。つまりここで解脱するのである。解脱する人霊は、この解説文にある「痛み虫」や Pain Bodyとは無縁であり、死ぬ前の自らの思念は自分の本質で無いことを生前から熟知した人霊に他ならない。

生きながら何ども冥界を探訪したと自認する Sweden Borg はその著書の中で、この眩い光を高次元の神的存在の象徴として説明していて、邪念や悪意を払拭できていない人霊は、この光を見ると眩しくて近づけず、暗闇に逃げていくのだという。

数多くの臨死体験者の報告では、この光は、現世でのどんな白よりも白い純白であり、眩しくはないという記述もあるが、そこに引き込まれて昇天するに至らず、現世に戻っている。

心の本体のバルド

チョエニ・バルド(心の本体のバルド)・・・最初の7日に慈悲に満ちた優しい寂静尊(仏神)が四十八体、次の7日に人骨を身につけた血まみれの恐ろしい憤怒尊(邪鬼の類)が五十二体現れ、死者は最大の危機にさらされる。しかしながら、これらは3次元世界の肉体と同居していた人霊の思念が作り出した幻影に過ぎないとされている。

このバルドの記述については、日本語の書籍によっては、人間の「意識」が作り出した幻影だとする場合が多いが、この部分の言語化には注意が必要だ。

幻影を作り出しているのは、生前の肉体の頭脳に宿ってきた「思念」「邪念」「雑念」であり、生前の肉体が体験した様々な体験がまとまって襲ってきているものであり、人霊とともにある本質的な「意識」ではない。つまりトレが言う『自分ではない』思考の所産であり、YUKARI氏がいう「自分じゃない」Inner Child の思念なのである。

人間が持つ「意識」の本質はもっと次元の高いものであり、これらの幻影や煩悩を否定することができる「神智」である。その神智がこういった幻影を作っているのではない。

仏神や邪鬼の姿については諸説あるのが当然であり、これらは皆、個人としての人間が生前に見聞きしたものが目の前に展開しているだけのことだ。もとより神仏や邪鬼などの3次元的な映像や実態は次元の低いレベルでの固定化であり、人間が想像しうる範囲を超えるものではない。

再生のバルド

シパ・バルド(再生のバルド)・・・それぞれの世界を示す薄明かりが現れる。解脱させようとした努力も甲斐なく、ここまで来てしまった死者の魂には次善の策として六道輪廻のうちより良い世界へ生まれ変わるチャンスが与えられる。

生前の肉体の制約から解放されたことを理解した人霊は、冥界において復活した特殊能力に目覚めて、狂喜すると言われている。移動は一瞬だし、他社の内面は全て見える。視界は生前よりも遥かに鮮明である。

ここでは、「類が友を呼ぶ」形で引き寄せられ、生前の執着を捨てられない人霊は、あらゆる種類の執着に引き寄せられて、次元の低い霊性の溜まり場に密着するようになる。人霊の修行としては、全く未熟で未経験な領域である。

人霊は、必要なら自ら想像しうる地獄を作り出して、その地獄に自分で入っていく。つまり、生前から積み重ねてきた執着と邪鬼の総決算として特殊能力をえた霊性がなしうる最悪の所業である。

そこまで邪悪でない人霊は、ある時は動物、あるときは人間という果てしのない輪廻転生の修行に再出発する。ここで人間に戻れるなら、チベット文化では、まずは普通のあるべき人間の道に戻れたという解釈をする。

チベットでは、人間の転生は宗教を超えた伝承であり、当然の知識として定着している。これを疑うものはいないという。

古い神智は新たな生き方

バルド・ドドル(死者の書)には、「死ぬ瞬間こそが人生の最も大切な時」と書いてある。チベットの僧侶は、臨終を迎える家で家族が泣いている様子をみてこう教えるという。

「泣くことは何の役にもたたない、ただ死にゆく人を混乱させるだけです。」

死は「悲しみの時」ではない。大いなる解放の時である。肉体死の後のバルドの体験を通して、未熟だったものも純粋な生命そのものに出会うことができるのだ。だから、死は全てを奪うものではなく、本当の豊かさを与えてくれるチャンスなのだという。

「私もあなたも、この現象世界のどこにも羽を休める場を見出せずに宙を舞い続ける蜂のようなものだ。」

財産も家族も肉親の愛情も、死の時には何の役にもたたない。 人霊はそれを全て捨てて旅立つのだ。そのことの重要さが、誰にでも訪れる死の時にわかるのだという。

1993年のNHKスペシャルの最後に僧侶と弟子の会話が紹介されている:

問:生まれてくることは喜びではないのか?

死ぬことが悲しいことではないのと同様に 人間が生まれてくることは、それだけでは喜ばしいことではない

問:それでは生まれてくることには意味がないのか?

生と、死の向こうにある心の本質を知ることができたら その生には意味があったことになるそれができなければ 無意味なことを積み重ねたに過ぎないだろう

お前は何も知らずに生まれてきたが 今は生まれてきたことの意味を知り始めている

汝誕生の時、汝は「泣く」が全世界は「喜び」に湧く

死の時、全世界は泣き、汝は喜びに溢れる

かく 生きるのだ

筆者の解釈

かなり壮大な人間の死生論になってしまったが、これを全部まとめて解決するのが生前の Pain Body からの解放であり、機能系の肉体である「頭脳」が暴走して積み上げてしまう「執着」が「自分ではない」という事実に築いて、それを払拭する生き方なのだろうと思っている。

そのためには、WTT方式(暴走しかける自分の思念に気づき、静かに見守り、裁かない訓練)を続けて肉体死の日にできるだけ現世の執着と自分の意識の本質を区別できる状態に持っていくことが肝心なのだ。

新しい生き方の極意 完

コメント