アイキャッチ画像や署名は全て wikipedia に掲載されている public domain の資料(著作権が切れているもの)です。

MuseScoreはDTMの打ち込みツールです。

入手してから間も無く1年になります。これまでクラシック以外にも一般のR&B(リズム&ブルース)等、著作権があって取扱いが難しい楽曲も打ち込んでみました。(R&Bは著作権の世界なのでご紹介できませんが・・・)

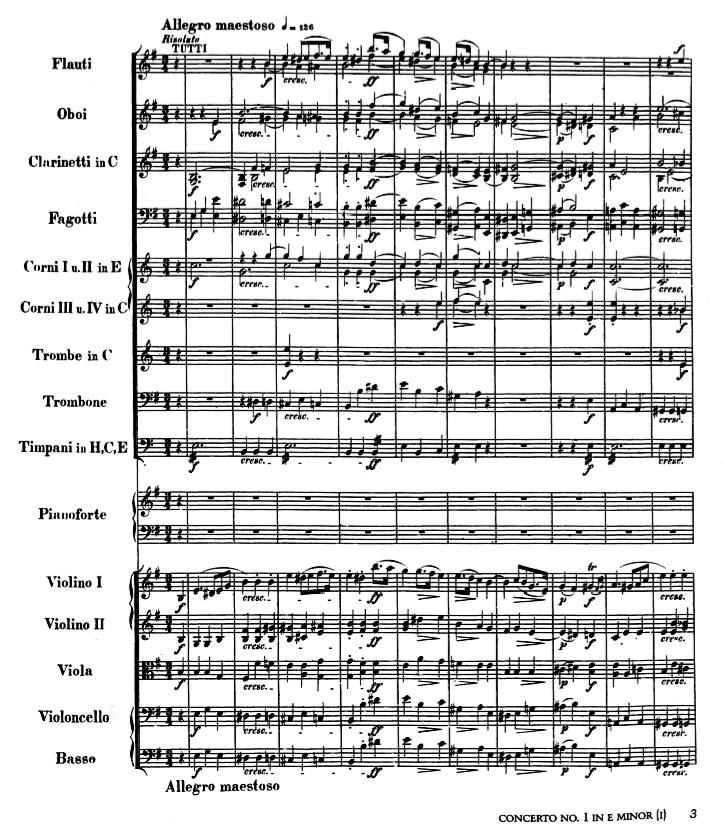

今回紹介する(著作権フリー の)ショパンのピアノ協奏曲第1番(ホ短調作品11)は、これまで「打ち込み」作業でMuseScoreによる演奏を試みた作品の中で最も難しいものでした。打ち込む音の強弱と速度の微調整のために20回以上の調整作業が必要でした。

DTMの打ち込み作業は、学生時代に親しんだタミヤ社の精巧なプラスチックモデルを、設計図通りに組み立てていく作業に似ています。

部品になる音の一つ一つを雑に扱うことなく、しっかりと打ち込んで、長さや強さが、全体のバランスを崩したり、あるいは存在が見えないほど希薄になったりしないように細心の注意を払って組み立てます。

この記事で紹介するショパンの『作品11』は、彼がプロの作曲・演奏家として発表した2番目のピアノ協奏曲で、20歳のときに故郷ポーランドを離れ、ウィーンで初演した作品です。曲の構造の精巧さとピアノのパートの表現力は文字通り天才の技です。

後半に譜面と音声をアップしましたので、MuseScoreというアプリがどこまでショパンの作品を表現できているか聴いてみてください。

楽曲と音源の著作権

ショパンは1849年に39歳の若さで病に倒れて逝去しました。彼の他界から100年以上経過しているので、彼の楽曲(具体的には譜面・楽譜・スコアの類)の著作権は失効しています。

実際にこの作品を演奏したものをアップしたSNSは沢山あるのですが、これらの音には、最近演奏した演奏家や指揮者の著作権がありますから、勝手に複写・公開はできません。そのあたりSNSに詳しい方はご存知の通りです。

この記事の後半に、筆者が自分で打ち込んで組み立てた演奏をアップしますが、これは筆者個人の作業です。質的にはプロの演奏の音のレベルには届きませんが、他の演奏家や指揮者の著作権を侵害するものではありません。

打ち込み時の困難

先ず、著作権切れの楽曲を掲載する専門サイトから、ショパンのピアノ協奏曲第1番(ホ短調作品11、以後「作品」と略す)を選び出してダウンロードしました。この作業は容易です。あまり利用しない方でも、無償でダウンロードできます。譜面がPDFで入手できれば、設計図付きのプラモデルを入手した状態と同じです。

全く同じ打ち込みを試みるようなマニアックな読者が、どれだけおられるかは不明ですが、筆者がこの作品11を打ち込んでみて「難しい」と感じたのは次の通り。

入手した譜面通りに作品の第一楽章の最初の26小節を打ち込んで見ると、

・譜面上の指示に沿って音の強弱を調整しても、決して良い結果は得られない

・譜面上の速度指定に加えて、何度も細かな速度調整を加えないと良い結果にならない

・管弦楽としての音のバランスが難しい。聞こえないパートや強すぎるパートがある

・何度も調整を繰り返すとデータが壊れてしまう事故を誘発する

正直なところ、MuseScoreで管弦楽を再生するのは『無理』ではないかと思いました。一時は作業を諦めかけましたが、気を取り直しながら試行錯誤を重ねる日々が続きました。

試行錯誤とノウハウ

先に紹介した、ドボルザークの弦楽曲や、ドビュッシーのピアノ曲、そして大御所ベートーヴェンの交響曲を打ち込んできた経験を生かして、管弦楽の打ち込みのための「コツ」を総動員しました。そして、当初は『聴くに堪えない』状態でしたが、試行錯誤を重ね、最終的には何とか鑑賞に耐えうる再生結果に仕上げました。部分的な「やり直し」も余儀なくされました。

データが壊れるような事故を回避しながらバランスの良い結果を得るためのノウハウです。

鉄則1:「フォルテッシモ」や「フォルテ」は極力使わないこと

どんなに強い音が指定されていても、まずは mp (メゾピアノ)を上限として、それ以上の強い強度指定は打ち込まないこと。

crescend(クレッシェンド)などの文字での音圧指定はせず、必ず”>”か”<”を使う

全体を通して再生してみて、どうしても、弱いと感じる部分は mf (メゾフォルテ)を使う

最初に強い強度のフォルテなどを打ち込んでしまうと、後日その強度を弱めるような調整をした場合にデータが壊れてしまう事故が多発しました。筆者のPCだけの症状なのかもしれませんが、MuseScoreのバグではないかと思います。

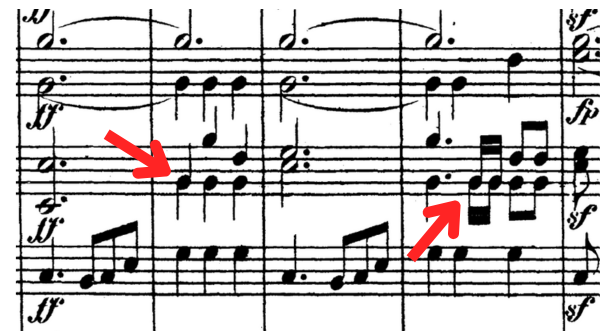

鉄則2:同一音の重音の打ち込みはしない

同じ小節内に、同じ音程と長さのノートを一つ以上打ち込まない。例えば次ようなスコアが示されていても、この通り打ち込まないこと

図の中の赤の矢印で示したGの音は2箇所で演奏が重複するように作られている。正式には複数の楽器がそれぞれの演奏として同じ音を同じ長さだけ出すのですが、これをMuseScoreに打ち込むと、重複する部分だけが不自然に強い音になってしまったり、再生時にその音程(図の例ではG音)が鳴りっぱなしになってしまう事故を誘発します。

これもMuseScoreのバグだと思います。Version 4.5 で解消されたかどうか、検証はできておりません。このバグについては引き続き注目していきます。

この重複を行わないことは、正式には作曲者の意図を無視することになりますが、不自然な結果になってしまっては演奏全体の質がひどく悪くなってしまいますので、やむなしです。

鉄則3:同一部分の無調整は3回以上行わない

前述の2つのノウハウとも関連しますが、一度打ち込みを終えた演奏内容を、後日微調整する場合、その調整は多くとも3回程度までとして、それ以上の調整はするべきではないです。

理由は単純で、単一音の鳴りっぱなし等、データそのものが壊れてしまう場合が多いからです。どうしても3回以上の微調整を行う場合は、対象部分の小節全体とその前後1小節程度を一度全部消去して、新しく打ち込み直すことをおすすめします。手間はかかりますが、データが破壊されるよりははるかに良い結果になります。

鉄則4:MP3などの音源にしてチェック

MuseScoreには、譜面を打ち込んで編集する機能だけでなく、完成した譜面を演奏し、MP3などの音声ファイルとして保存する機能もあります。

曲の出来上りのチェックは、Editorの中で聞き直すだけでなく、こまめにMP3等に落として、外出時にイヤホンで繰り返し視聴してください。

音の強弱は特に、Editor上で流して聴く場合と、MP3などで通して聴くのとでは、かなり違いがあります。Editorでは直しの部分だけを繰り返し視聴できる利点がありますが、反面、全体を通して視聴した場合のバランスをチェックする意味では、判断を誤ってしまうリスクもあります。

前述の通り、同じ部分を3回以上微調整するのは危険なので、MP3で何度も視聴した上で、直す部分を特定して方針を決めた上でEditorに入ると短時間で的確な調整ができます。

少なくとも筆者の場合はそのようにして調整を続けてきました。

打ち込み結果

打ち込んだ譜面のPDFと音源をアップしておきます。作品全体を打ち込むと半年以上かかってしまうと思います。今回は第一楽章の後半にあるショパンらしいピアノの金工細工のような表現を含む部分です。

上記の音源のプレイボタンを押してから、上部にあるPDFのページをスクロールしながら聴いていただくと、譜面と音源との関係がよくわかります。

最後までご覧いただき、ありがとうございます。

コメント